Flügel sind bei den meisten Vögeln zum Fliegen dienende Bewegungsorgane, die durch Umbildung der Vordergliedmassen entstanden sind. Beim Fliegen wird mit ihnen Auftrieb und Vortrieb erzeugt.

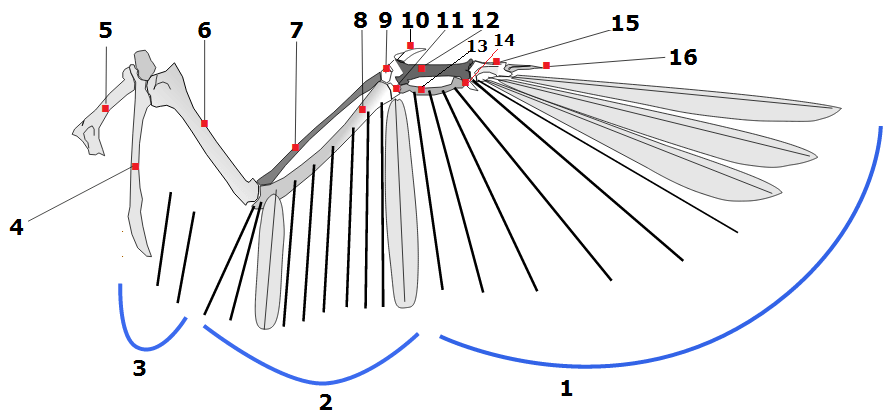

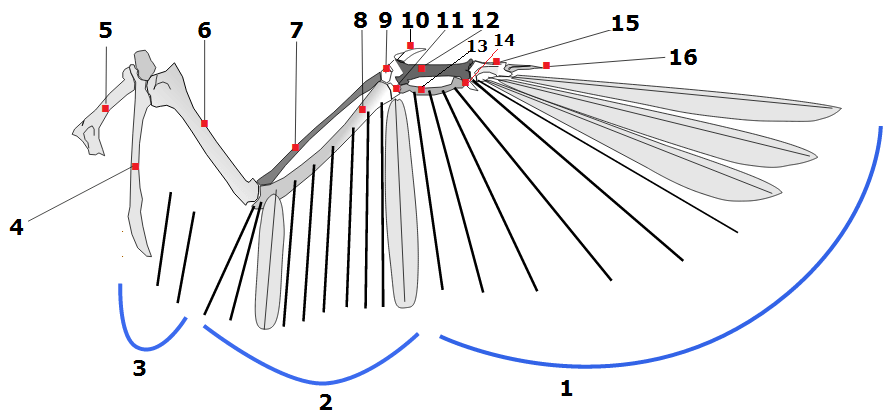

Skelett

- Sitz folgender Federn: Handschwingen, Handdecken, Daumenfittich

- Sitz folgender Federn: Armschwingen, Grosse Armdecken, Mittlere Armdecken, Kleine Armdecken

- Sitz folgender Federn: Schirmfedern, Schulterfedern

- Schulterblatt (Scapula)

- Rabenbein oder Rabenschnabelbein (Coracoid)

- Oberarmknochen

- Speiche (Radius)

- Elle

- Handwurzelknochen an der Speiche (Os carpi radiale)

- Daumen (Digitus alulae)

- Handwurzelknochenan an der Elle (Os carpi ulnare)

- und 13 Carpometacarpus, ein Knochen aus verschmolzenen Handwurzelknochen (Os metacarpale minus)

- und Mittelhandknochen (Os metacarpale majus).

- Digitus minor

- Grundglied des Digitus major

- Endglied des Digitus major

Da die Flügel der Vögel umgebildete Vorderextremitäten sind, besteht das Flügelskelett, wie die Vorderextremitäten anderer Landwirbeltiere, aus einem Oberarmknochen {6}, den Unterarmknochen Elle {8} und Speiche {7} sowie den Handknochen{12 und 13}. In Anpassung an die geänderte Funktion des Fliegens haben sich diese Knochen stark verändert.

Bei angelegtem Flügel ist der meist kräftig ausgebildete Oberarmknochen waagerecht gestellt. Die Elle ist kräftiger als die Speiche und dient als Insertionsstelle der Armschwingen. Die Elle liegt ventral zum Speiche, beide Knochen liegen bei angelegtem Flügel parallel zum Humerus.

Flughäute und Flügelmuskeln einer Gans

Propatag. = Propatagium, vordere Flughaut

Metapatag. = Metapatagium, hintere Flughaut

Lig. = Randligament

Elast. sec. = Bindegewebiges Band, das die Arm- und Handschwingen in Position hält

Exp. sec. = Expansor secundariorum

Pt. lg. = Musculus tensor patagii longus

Pt. br. = Musculus tensor patagii brevis

Bi. = Musculus biceps brachii

Tri. = Musculus triceps brachii

Pector. = Musculus pectoralis

Die stärksten Veränderungen haben die Handknochen der Vögel erfahren. Von den zahlreichen Handwurzelknochen (Ossa carpi) wie sie bei anderen Wirbeltieren vorhanden sind, sind nur noch zwei vorhanden, das Os carpi radiale und das Os carpi ulnare.

Die bei der Entwicklung noch angelegten distalen Handwurzelknochen (Ossa carpalia distalia) verwachsen zum einen miteinander und zum anderen mit den proximalen Enden der ursprünglich drei Mittelhandknochen (Ossa metacarpalia), die damit nur noch einen Knochen bilden, zum Carpometacarpus. Der Carpometacarpus bildet eine Knochenspange. Der dickere Ast dieser Spange (vermutlich der zweite Mittelhandknochen) wird als Os metacarpale majus bezeichnet, der dünnere Ast (vermutlich der dritte Mittelhandknochen) als Os metacarpale minus.

Die Anzahl der Finger ist auf drei reduziert:

- Der Daumen (Digitus alularis) besteht nur aus einem Fingerknochen, der Phalanx digiti alulae.

- Ein größerer Finger, der Digitus major, besteht aus zwei Fingerknochen (Phalanx proximalis und Phalanx distalis digiti).

- Ein kleiner Finger, der Digitus minor, besteht aus einem Knochen (Phalanx digiti minoris).

Die von innen nach außen gezählten Handschwingen 1 bis 6 setzen am Carpometacarpus an, die Handschwingen 7 bis 10 an den zwei Fingerknochen des Digitus major.

Flughäute verspannen die verschiedenen Flügelteile miteinander, füllen die Freiräume zwischen den Knochen aus und begrenzen den Flügelkern nach vorne und hinten. Am wichtigsten sind die vordere Flughaut, die hintere Flughaut und das große Randligamend zwischen Ellenbogen und Mittelhandknochen.

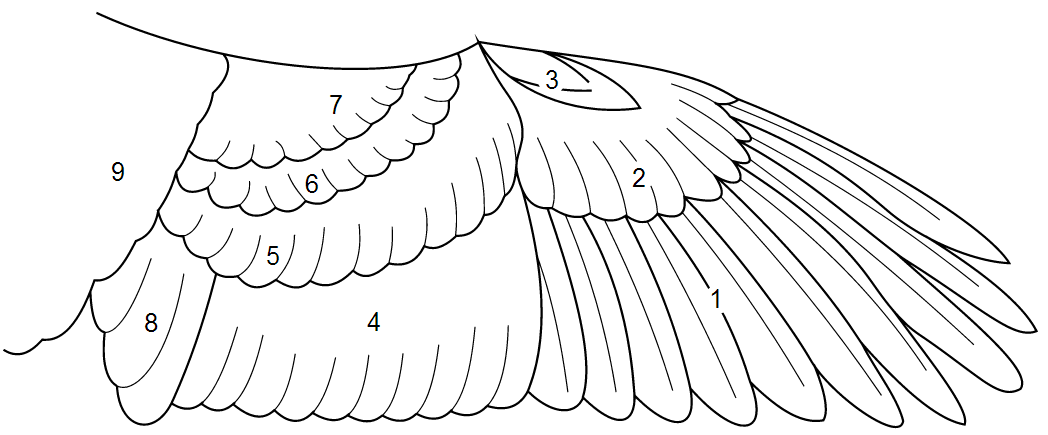

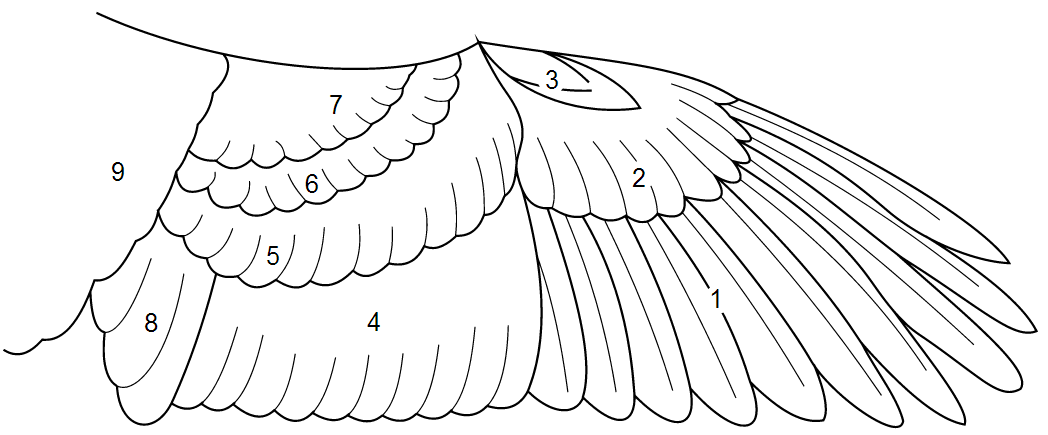

1 Handschwingen

1 Handschwingen

2 Handdecken

3 Daumenfittich

4 Armschwingen

5 Grosse Armdecken

6 Mittlere Armdecken

7 Kleine Armdecken

8 Schirmfedern

9 Schulterfedern

Die Schwungfedern sind die grössten Federn am Flügel und werden nach Insertionsort in Handschwingen und Armschwingen unterteilt. Ein bindegewebiges Band hält sie in der richtigen Position. Sie greifen dachziegelartig ineinander. Die beiden Federfahnen sind ungleichmäßig breit, so dass der Luftzug dazu führt, dass die Federn sich beim Schlag nach oben so drehen, dass die Luft zwischen den Schwungfedern hindurchstreichen kann. Wenn der Flügel wieder nach unten schlägt, drehen sie sich zurück und bilden eine geschlossene Fläche. Die Schwungfedern sind bei flugunfähigen Vögeln meist stark reduziert.

Die Schwungfedern werden an den Basen von mehreren Reihen kleinerer Decken überdeckt, so dass ein vollkommener Schluss des Flügels hergestellt wird.

Die kleinen, vom Daumen getragenen Federn an der Vorderkante des Flügels werden Daumenfittich genannt und bei hoher Fluggeschwindigkeit zum Steuern und Bremsen benutzt.

Die zusammengefalteten Flügel werden von oben gesehen zum großen Teil von den Schirmfedern bedeckt.

Etwa 50 verschiedene Muskeln tragen zu den Bewegungen der Flügel bei. Die beiden grössten davon nennen sich Brustmuskel und setzen am Brustbeinkamm (Crista sterni) an. Oberflächlich liegt der Grosse Brustmuskel (Musculus pectoralis major oder Musculus pectoralis superficialis). Wenn er sich zusammenzieht, wird der Flügel nach unten gezogen und nach vorne unten gedreht. Er ist der grösste Muskel des Vogels.

Etwa 50 verschiedene Muskeln tragen zu den Bewegungen der Flügel bei. Die beiden grössten davon nennen sich Brustmuskel und setzen am Brustbeinkamm (Crista sterni) an. Oberflächlich liegt der Grosse Brustmuskel (Musculus pectoralis major oder Musculus pectoralis superficialis). Wenn er sich zusammenzieht, wird der Flügel nach unten gezogen und nach vorne unten gedreht. Er ist der grösste Muskel des Vogels.

Der Kleine Brustmuskel (Musculus pectoralis minor, Musculus pectoralis profundum oder Musculus supracoracoideus) liegt weiter unter der Oberfläche direkt über den Rippen und zieht vom Brustbeinkamm durch das Dreiknochenloch (Foramen triosseum) zur Oberseite des Oberarmknochens (Humerus). Das Dreiknochenloch liegt zwischen drei Knochen des Schultergelenks, also zwischen dem Rabenbein (Coracoid), dem Schulterblatt (Scapula) und dem Gabelbein (Furcula). Wenn sich der Kleine Brustmuskel zusammenzieht, wird der Flügel dadurch angehoben.

Der kleine Brustmuskel wird durch den Deltamuskel (Musculus deltoideus) unterstützt, der den Flügel ohne eine Kraftumleitung durch das Dreiknochenloch direkt nach oben zieht und gleichzeitig die Drehung des Flügels nach vorn unten rückgängig macht. Daneben spannt der Deltamuskel die vordere Flughaut. Der Deltamuskel setzt sich aus zwei Teilen zusammen, dem Musculus deltoideus anterior und dem Musculus deltoideus posterior. Bei Singvögeln ist sein Hauptanteil stark reduziert oder fehlt. Am Flügel selber befinden sich noch viele kleinere Muskeln, die die genaue Stellung des Flügels kontrollieren. Der Musculus rhomboideus zieht den Flügel nach vorne, Musculus latissimus dorsi zieht den Flügel nach hinten. Musculus biceps brachii und Musculus triceps brachii ziehen die Flügel nach vorne und hinten. Musculus extensor carpi und Musculus flexor carpi strecken und beugen das Handgelenk. Die Finger werden durch Musculus extensor digiti und Musculus flexor digiti gestreckt und gebeugt. Weitere Muskeln bewegen die einzelnen Finger.

Mit Hilfe der Federn wird ein stromlinienförmiges Profil erzeugt, das unter einem Anstellwinkel von etwa fünf Grad angeströmt wird. Auf der Unterseite entsteht so ein Überdruck, der den Flügel und damit den Vogel nach oben drückt. Eine technische Umsetzung des Vogelflugs erfolgt im Ornithopter.

Sie sind an der Elle befestigt und bilden die Tragfläche des Flügels. Die Anzahl der Armschwingen hängt von der Länge der Elle ab. Bei Segelfliegern ist diese verlängert. So reicht die Anzahl der Armschwingen von sechs bei den Kolibris bis zu 40 bei den Albatrossen.

Sie sind an der Elle befestigt und bilden die Tragfläche des Flügels. Die Anzahl der Armschwingen hängt von der Länge der Elle ab. Bei Segelfliegern ist diese verlängert. So reicht die Anzahl der Armschwingen von sechs bei den Kolibris bis zu 40 bei den Albatrossen.

1

1