Alpensteinbock, Steinwild - (Capra ibex)

| Name | Alpensteinbock |

| Lateinischer Name Synonyme |

Capra ibex, Linnæus, 1758 Steinwild, Gemeiner Steinbock, Alpenbock, Fahlwild |

| Systematik | |

| Männliches Stück Weibliches Stück Nachwuchs |

Steinbock Steingeiss Kitz, Schuckle |

| Klasse Unterklasse |

Säugetiere (Mammalia) Höhere Säugetiere (Eutheria) |

| Überordnung Ordnung Unterordnung ohne Rang |

Laurasiatheria Paarhufer (Artiodactyla), ca. 150 rezente Arten Wiederkäuer (Ruminantia) Stirnwaffenträger (Pecora) |

| Familie Unterfamilie Tribus |

Hornträger (Bovidae) Antilopinae Ziegenartige (Caprini) |

| Gattung Art |

Ziegen (Capra) Alpensteinbock |

| Allgemeines und Merkmale | |

| Wildart | Hochwild |

| Schutzstatus | |

| Wissenswertes | Mitte des 19. Jahrhunderts galt der Steinbock als stark vom Aussterben bedroht. Zur damaligen Zeit galten alle Körperteile als „gute Medizin“, so dass Apotheker hohe Preise dafür zahlten. Als Folge davon wurden die Alpensteinböcke hemmungslos gejagt. Nur in einem Jagdgebiet des italienischen Königs haben etwa 50 bis 100 Tiere überlebt. Durch rigorose Schutzmaßnahmen und Nachzuchten im Zoo zur Auswilderung hat sich der Alpensteinbock erholt. |

| Erbgut | |

Aussehen / Körperbau  |

Der Körper ist stämmig gebaut. Der Bock trägt einen 6 bis 7 cm langen Kinnbart. Die starken kurzen Beine, können aus dem Stand den Steinbock bis 3m hoch springen lassen und sind optimal an ihren felsig-steilen Lebensraum angepasst. |

| Decke |

Im Sommer haben die Geißen eine hell- bis rotbräunliche Decke, die Böcke eine dunkelbraune mit . |

| Gehörn und Gehörnentwicklung |

Beide Geschlechter tragen Hörner. Die Hörner sind säbelartig nach hinten gebogen. ♀ = 15 - 20 cm, selten länger als 30 cm, Querschnitt rundlich ♂+♀= Hauptwachstum in den ersten 5 Jahren. Abnormale Gehörne selten, aber große Unterschiede der Krümmung, Auslage und Ausbildung der Wulste unter dem Steinwild. |

|

Größe Steinbock |

Kopf-Rumpflänge: ♂ = 140 - 170 cm Kopf-Rumpflänge: ♀ = 110 - 130 cm |

| Gewicht Steinbock Steingeiß |

♂ = 70 - 120 kg ♀ = 40 - 50 kg |

Zahnformel / Gebiss  |

I C P M

I C P M |

| Sinne |

Steinwild vernimmt, windet gut und äugt sehr gut. Steinwild hat, wie alle Ziegenartigen, horizontale, rechteckige Pupillen. Damit sieht es entlang einer horizontalen Linie scharf. Will Steinwild im steilen Gelände etwas scharf sehen, etwa einen sich annähernden Störer, so muss es den Kopf schief halten. Steinböcke schauen deshalb oft „schief“, weil sie ihren scharfen Sehbereich nach der Geländeform ausrichten. |

| Drüsen | Analdrüsen bei Bock und Geiß. Stark ausgebildete Talgdrüsen an der Penisvorhaut und kaum Schweißdrüsen. Ausserdem liegt bei umgeklapptem Wedel ein Drüsenfeld frei, das starke Duftsignale außendet. |

| Kommunikation akustisch |

Die Lautäusserung beider Geschlechter ist in der Jugend ein ziegenähnliches Meckern. Gelegentlich ist vom Steinbock ein Pfeifen zu hören, jedoch nicht so scharf wie beim Gamsbock, aber dafür gedehnter. Erzürnt schnaubt er geräuschvoll, er bläst dabei durch den Windfang. Bei der Paarung gibt der Bock flatternde Laute von sich, das so genannte Flippern. Die Stimme der Steinböcke erinnert an jene von Gemsen, ihre Laute werden bei Steinböcken jedoch mehr in die Länge gezogen. Wird ein Steinbock aufgeschreckt, gibt er eine Art Niesen von sich, Jungtiere machen meckernde Geräusche. Sind Steinböcke zornig, erzeugen sie ein hörbares Blasen durch die Nasenlöcher. Geht ein Kitz verloren, gibt die Geiß einen hohen, pfeifenden Ton von sich. |

| Kommunikation visuell | |

| Kommunikation chemisch | |

| Herkunft | In der Schweiz wurde der letzte Steinbock zu Beginn des 19. Jahrhunderts im Wallis geschossen. Etwa gleichzeitig war der Steinbock im gesamten Alpenraum ausgerottet. Nur im italienischen Piemont im oberen Aosta-Tal zwischen dem Montblanc und dem Monte Rosa konnte ein kleiner Steinbockbestand von knapp 100 Tieren überleben. Dieses Gebiet war Privatbesitz des italienischen Königs Vittorio Emanuele II, der sein Jagdrevier streng bewachen liess. Obwohl von der Schweiz wiederholt Gesuche für Steinböcke gestellt wurden, blieb ihr Export untersagt. So wurden 1906 die ersten Tiere in die Schweiz geschmuggelt und in den Wildpark Peter und Paul in St. Gallen gebracht. Hier wurden sie erfolgreich gezüchtet, so dass bereits 1911 die ersten fünf Tiere im Gebiet der Grauen Hörner im Kanton St. Gallen ausgesetzt werden konnten. Ab 1915 wurden zur Züchtung auch Steinböcke in den Alpenwildpark Harder bei Interlaken gebracht, zuerst ein Zuchtpaar aus dem Wildpark Peter und Paul, anschließend direkt aus dem Gran Paradiso. Sämtliche heute in der Schweiz lebenden Steinböcke stammen von Tieren aus den zwei Tierparks ab. |

| Verbreitung | Ursprünglich in mehreren Unterarten im Hochgebirge von Europa, Asien und Nordafrikas. Durch die Verfolgung während dem 17. / 18. Jahrhundert fast ausgerottet. Die heute in den Alpen heimischen Steinböcke verdanken ihre Existenz der Tatsache, dass die Art in einem Nationalpark im italienischen Aostatal überlebte. |

| Lebensraum (Biotop) | Das Steinwild lebt in den oberen Regionen der Gebirge (Gletscherzonen) und steht höher als das Gamswild. I.a. liegen die Steinwild -Biotope in Höhen von 2000 m bis über 3000 m. Bei Vorhandensein geeigneter steiler Felswände kann Steinwild auch unter 2000 m Höhe (z.B. Benediktenwand) stehen. Im Gegensatz zum Gamswild, das im Winter in tiefere Lagen ausweicht, ist das Steinwild standorttreu und bleibt in den höheren Regionen. Es verlegt dort aber den Einstand in die steilen Südwände (Wintereinstand), an denen der Schnee abrutscht bzw. verhältnismäßig schnell schmilzt und die daher vereinzelt schneefreie Flächen aufweisen, die dem Wild karge Äsung bieten. |

| Territorium | |

| Schlafplätze | |

| Lebensweise | Steinböcke sind vorwiegend tagaktiv. Im Laufe eines Tages wechseln sie öfter den Standort. Sie ziehen sich bei Beunruhigung an steile Hänge zurück. Da Steinböcke selten tiefere Täler überqueren, sind sie innerhalb eines Bergmassivs standorttreu und vermischen sich kaum mit den Mitgliedern anderer Kolonien und bekommen deshalb oft ein Inzuchtproblem. Bei Gefahr fliehen Steinböcke meist hangaufwärts. Männchen pfeifen, während Weibchen und Kitze meckern, um andere Rudelmitglieder zu warnen. Nach einer Fluchtstrecke bleiben sie stehen und sehen sich nach der Gefahrenquelle um; falls nötig setzen sie die Flucht fort. Da das Steinwild teils extreme Lebensräume besiedelt, ist es deshalb mehr als andere Wildarten auf ein funktionierendes Sozialsystem angewiesen. Dieses funktioniert aber nur dann, wenn das Geschlechterverhältnis und die Alterszusammensetzung des Bestandes stimmen. Eine ganz entscheidende Rolle spielen dabei die 8- bis 10jährigen Böcke, die in diesem Alter voll ausgewachsen sind, ihr Verhalten geändert haben und innerhalb der Kolonie für eine entsprechende Verteilung des Steinwild in kleineren Gruppen sorgen. Fehlen diese, kommt es zu großen Ansammlungen und zu einer weniger ruhigen Brunft. Das tagaktive Steinwild steigt und springt ausserordentlich gewandt, sicher und kühn. Es findet auch in steilen Felswänden noch Halt, in die das Gamswild nicht mehr folgen kann. |

| Überwinterung | |

| Nahrung und Nahrungserwerb |

Die Äsung ähnelt sehr der des Gamswildes und besteht aus Fichtennadeln, Laub, Gräsern, Kräutern, Birken, Alpenrosen, Latschen, Knospen, Ginster, Zweigen der Bergweiden und im Winter auch aus trockenen Halmen und Flechten. Den täglichen Wasserbedarf deckt es durch Aufnahme von Schnee bzw. durch Ablecken von Eis, im Sommer auch durch Aufnahme von wasserreichen Pflanzen (z.B. Alpendost).

Der anschließende Dünndarm ist sehr lang. In diesem werden die Nährstoffe mit Hilfe von Mikroorganismen vollends aufgeschlossen, so dass nur noch ein trockener Rest unverwertbaren Ballasts als Losung ausgeschieden wird. |

|

Fortpflanzung – Entwicklung – Krankheiten |

|

| Zusammenleben |

Das gesellig lebende Wild schliesst sich ausserhalb der Brunft in Bock- und Geißenrudeln zusammen. Zum Teil führen im Herbst die Böcke größere Wanderungen durch, kommen aber zur Brunft wieder zu den Geißenrudeln zurück. Sehr alte Böcke werden gelegentlich zu Einzelgängern. In der Brunftzeit vereinigen sich die Rudel zu gemischten Verbänden. |

| Brunftzeit |

Mitte Dezember bis Mitte Januar Bei der Werbung um ein Weibchen legt er seine Hörner zurück und duckt sich. Er klappt die Oberlippe hoch und flippert mit der Zunge, dabei scharrt er mit einem Vorderbein und meckert. Es benötigt etwas Geduld, denn das Weibchen kommt erst allmählich in Brunftstimmung. |

| Tragzeit | 165 bis 170 Tage |

| Setzzeit | Juni |

Nachwuchs  |

ein selten zwei Kitze; Geburtsgewicht: 2,0 - 3,5 kg Bereits wenige Stunden nach dem Wurf ist das Kitz in der Lage der Geiß zu folgen. |

| Säugezeit | Die Kitze können bis zu einem Jahr gesäugt werden. |

| Selbständigkeit | Die Entwöhnung läuft zeitunabhängig. |

| Geschlechtsreife | Die Steingeißen werden mit 2,5 Jahren geschlechtsreif. Die Steinböcke werden zwar schon mit 2 Jahren geschlechtsreif, haben aber frühestens mit 6 Jahren die Chance sich mit den Konkurrenten zu messen. Erst dann haben die Böcke die Erfahrung und Kraft einen Rivalenkampf zu überstehen und ein Harem zu gewinnen. Fortpflanzung mit Hausziege möglich |

| Höchstalter | Böcke erreichen ein Alter von 15 bis 17, Geißen von 16 bis 20 Jahren. |

| Natürliche Feinde Natürliche Verluste Sonstige |

Ausgewachsene Steinböcke haben Braunbär, Wolf, Luchs natürliche Feinde. |

| Infektionskrankheiten Parasitäre Erkrankung |

Gamsblindheit, Herpesviren, bovines Adenovirus, bovines respiratorisches Syncytialvirus und Parainfluenzavirus Magen-DarmStrongyliden, Eimeria spp., Nematodirus spp., Muellerius spp. und Neostrongylus spp. |

| Bestands- zusammensetzung |

Ausserhalb der Paarungszeit bilden Böcke eigene Verbände. Die Geißen mit ihren Jungen ebenfalls. Die Verbände der Böcke umfassen bis zu 30 Tiere. Die ganz alten Steinböcke leben als Einzelgänger und treffen nur in der Brunftzeit auf die Geißen. Die Verbände der Geißen umfassen etwa 10 bis 20 Geißen mit ihren Jungen. |

| Bestandsstatus | |

| Bestandstrend | |

| Erkennung der Anwesenheit im Revier | |

| Wildschaden | keiner |

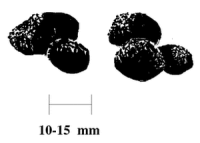

Losung  |

Die Form der Losung wird stark von der Zusammensetzung der Äsung bestimmt. Den Grossteil des Jahres über wird sie in Form von Einzelbohnen abgegeben. Steinwildlosung kann allerdings im Frühjahr mehr oder weniger zu Trauben zusammengepresst sein und ähneln dann jener von Schafen. Mit der Umstellung auf das frische Grün werden sie gelegentlich sogar fast breiig. Im Herbst und Winter werden von gesunden Tieren, bedingt durch die karge Äsung, aber ausschliesslich Einzelbohnen abgegeben. Diese sind beim Steinbock unregelmäßig rundlich geformt. Frische Losung weist einen glänzenden Überzug auf, der im Winter am schwächsten ausgebildet ist. Steinwildlosung unterscheidet sich nur unwesentlich von jener der Hausziegen. Eine Unterscheidung zwischen Kitz und älteren Tieren ist anhand der Losung möglich, eine Differenzierung nach Geschlecht oder Stärke ausgewachsener Stücke aufgrund der auch beim selben Tier häufig verschiedenen Größe und Form der Einzelbohnen jedoch nicht. |

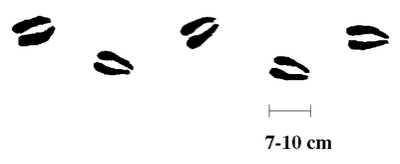

| Trittsiegel | Wie alle heimischen Huftiere ist der Steinbock ein Zehenspitzengänger und geht auf zwei von vier vorhandenen Zehen. Diese sind durch Hornschuhe, den Schalen geschützt. Die einzelnen Hornschuhe besitzen an der Innenseite weiche, nachgiebige Polster, an der Aussenseite aber harte, scharfkantige Randleisten. Diese Zehenbeschaffenheit macht den Steinbock zum besten Kletterer der Alpen. Die Schalen des Steinwilds sind ähnlich wie die des Gamswildes beschaffen, jedoch größer. Das einzelne Trittsiegel ist ca. 7 bis 10 cm lang und etwa 5 bis 6 cm breit. Der Schrank beträgt bei erwachsenen Stücken etwa 16 bis 20 cm; die Schrittlänge eines ziehenden Stückes ist etwa 30 bis 60 cm. Auf Grund des felsigen Lebensraumes sind die Hufe des Steinbocks oft etwas unregelmäßig abgenutzt. Ihre Abdrücke variieren daher in der Form relativ stark. |

| Fährte |

Die Fährte des Steinwildes fällt vor allem durch die größeren Vorderhufe auf, wodurch sie sich deutlich von den anderen Schalenwildarten unterscheidet. Die einzelnen Trittsiegel wirken, gleichmäßig, rundlich und vor allem bei Böcken größer. Sie setzen beim Gang die Schalen des hinteren Laufes in das Trittsiegel des vorderen. Die Art der Überlagerung beider Abdrücke kann allerdings von Stück zu Stück stark variieren und wird – wie die Schrittlänge – fast immer auch durch das Gelände vorgegeben. Unterschiede im Körperbau der einzelnen Tiere können hier mitunter zu Differenzen führen und das Trittbild etwas anders erscheinen lassen. Beim Flüchten übereilen sowohl Bock als Geiß, d.h. die Hinterläufe greifen vor die Vorderläufe und drücken sich auch vor diesen ab. |

| Bejagung und Hege | |

| Jagdzeiten |

|

| Jagd | |

| Ansprechen |

Ansprechen von Kitzen/ Jährlingen Das Ansprechen von Geißen Anders als bei den Geißen ist beim Bock das Gehörn die wichtigste Ansprechhilfe. Auch wenn bei älteren Böcken das genaue Alter erst nach dem Erlegen wirklich zu bestimmen ist, bleibt die zu kalkulierende Variation nicht sehr groß. Von vorn lassen sich nur die Schmuckleisten und –knoten erkennen, die Jahresringe sind nur von schräg-hinten zu sehen, also wenn der Bock in die andere Richtung äugt. Der Hornabschnitt aus dem Kitzjahr hat noch keine Knoten oder Leisten, nur feine Rippen. Er wird durch den steten Gebrauch des Gehörns ständig abgenutzt, bis er bei alten Böcken kaum noch vorhanden oder gar abgebrochen ist. Im Jährlingsjahr wächst erst eine Längs-, dann eine Querleiste. Anschließend erscheinen pro Jahr (meist) zwei Schmuckknoten. Ab dem zehnten Lebensjahr werden daraus immer schwächer werdende Wülste, da der Jahreszuwachs nur noch kurz (scheibenförmig) ist. Wenn der Bock älter als elf bis zwölf Jahre ist, kann die Abnutzung das Gehörn in seiner Gesamtheit fast glatt erscheinen lassen. Reichen deutliche Schmuckknoten über zwei Drittel der Hornlänge, ist der Bock höchstens neun, reichen sie nur bis auf die Hälfte des Horns, ist er älter = Zahl der Schmuckleisten und -knoten durch zwei. Variationen in der Gehörnausbildung sind aber immer möglich, da die Stärke wie bei allen anderen Trophäenträgern sehr von der Gesamtkondition (Ernährung) abhängt. Böcke brauchen noch länger als Geißen, um ihre Vollkraft zu erreichen. Der Jährlingsbock sieht in Farbe und Körperform der Geiß noch sehr ähnlich. Solange noch große Schmuckknoten wachsen, ist die Stirn der jungen Böcke noch hoch aufgewölbt, wodurch das Haupt kurz und dreieckig wirkt. Der Körper ist noch nicht so massig und kurzläufig. Zweijährige stehen noch beim weiblichen Rudel. Auch wenn er schon stattlich gewachsen ist, selbst dem Fünf bis Sechsjährigen sieht man seine Jugend sofort an. Im Sommerhaar ist alles Steinwild hellgrau bis hellgraubraun. Bis zum sechsten Jahr sind die Böcke auch im Winterhaar noch hell, erst mit beginnender körperlicher Reife werden sie allmählich dunkler, um mit sieben, quasi acht Jahren die dunkelbraune Farbe des erwachsenen Bocks anzunehmen. Mit acht Jahren hat der Steinbock seine körperliche sowie soziale Reife erreicht und signalisiert dies auch durch diese Färbung. Die grösste Masse und Kraft, das heisst auch die nötige Position in der Rangfolge, um Geißen beschlagen zu dürfen, erreichen die meisten Böcke aber erst mit zehn Jahren. Nun werden auch Vorschlag und Widerrist sichtbar, der äusserst massige Träger wird fast waagerecht getragen und bildet beinahe eine Einheit mit dem Rumpf. Auf diesem Gipfel ihrer Kraft bleiben sie aber nur etwa drei Jahre, dann bauen sie ab. Der Altersabbau erfolgt recht schnell, die Lebensumstände (vor allem im Winter) in großer Höhe lassen kein langes Greisenalter zu. Wann dies beginnt, kann nach Kondition unterschiedlich sein. Manche Böcke zeigen bereits mit zwölf Jahren Defizite, andere erst mit fünfzehn. Wie bei den Geißen (allerdings früher) kündigt sich diese Phase durch den Abbau von Muskelmasse an. Selbst wenn der Bock noch rundbäuchig wirkt, beginnen Schultern und Becken sichtbar hervorzustehen. Der Träger nimmt abund die Decke wirkt «zu weit». Wie bei den Geißen wird sie heller und struppiger, beginnend mit einem Silbrigwerden von Rücken und Träger. |

| Schuss | |

| Aufbrechen | |

| Altersbestimmung | |

| Trophäen | Gehörn |

| Medizinische Verwendung | Durch den Aberglauben, dass der Steinbock (Alpensteinbock) verschiedene Heilmittel liefere, unterlag er einer starken Bejagung und wurde bis etwa 1850 im europäischen Alpenraum bis auf eine Kolonie im Gran Paradiso (Aostatal/Italien) ausgerottet. Er galt als Reittier der Berggeister und Hexen. Die Volksmedizin hielt den Steinbock für eine wandelnde Apotheke. Das Herzkreuz sollte unverwundbar machen. Herz und Mark des Steinbocks galten als Stärkungsmittel. Der Schweiß sollte bei vielen Leiden helfen, so z.B. gegen Blasen- und Nierensteine. Die Bezoare galten als Heilmittel gegen Ohnmacht, Schwindsucht, Gelbsucht, Pest und andere Krankheiten. Die pulverisierten Hörner wurden - als Aphrodisiakum - mit Gold aufgewogen und sollten gegen Krämpfe, Koliken und Vergiftungen helfen. Sogar den Exkrementen schrieb der Volksmund heilende Wirkung zu. Dies alles trug dazu bei, dass das Steinwild im nördlichen Alpengebiet bereits im 16. Jahrhunderts ausgestorben war. Hierüber wird auch im Weisskunig (Maximilian I.) berichtet. Bereits im Jahre 1612 verbot man in der Schweiz die Jagd bei fünfzig Kronen Geldbusse und schon 21 Jahre später bei körperlicher Strafe. Aber auch dort wurde das letzte Stück 1809 im Kanton Wallis erlegt. |

| Literatur | |

|

Jagdlich

Allgemein

|

|