Ringeltaube (Columba palumbus)

|

Name |

Ringeltaube [Glossar] |

|

Kurzinfo |

Als ursprünglicher Waldvogel besiedelt die Ringeltaube besonders Waldränder. Inzwischen findet sie sich aber auch in großer Zahl im städtischen Bereich, wo sie in Lebensräumen mit hohen, alten Bäumen, wie Gärten, Parks, Friedhöfe und Alleen zu finden ist. In der Stadt nisten sie nicht nur in Bäumen, sondern auch in Fahrleitungsmasten und an bzw. in Gebäuden. |

|

Lateinischer Name |

Columba palumbus, Linnaeus 1758 |

|

Männlicher Vogel |

| Taubenvögel | Ringeltaube |

| Systematik | |

| Lateinischer Name Synonyme |

Columba palumbus, Linnaeus 1758 Haidetaube, Haidtaube, Haittaube, Heidtaube (Niederbayerische Ausdrücke); Ruckstaube, Grosse Holztaube, Blautaube, Blocktaube, Kohltaube, Pfundtaube, Schlagtaube |

| Männlicher Vogel Weiblicher Vogel Nachwuchs |

Täuberich, Tauber Täubin Nestling, Küken |

| Unterstamm Überklasse |

Wirbeltiere (Vertebrata) Kiefermäuler (Gnathostomata) |

| Klasse | Vögel (Aves) |

| Ordnung | Taubenvögel (Columbiformes) |

| Familie | Tauben (Columbidae) |

| Gattung Art |

Feldtauben (Columba) Ringeltaube |

| Die Wissenschaft von den Vögeln ist die Vogelkunde (Ornithologie). | |

| Allgemeines und Merkmale | |

| Wildart | Niederwild - Kulturfolger |

| Schutzstatus | jagdbar |

| Wissenswertes | Nicht ausrottbar! Die Jagdstrecke kann noch so hoch sein, sämtliche Jäger werden es nicht schaffen, den Bestand der Ringeltauben zu regulieren oder gar zu gefährden. Das erreichen auch die natürlichen Feinde nicht. |

| Die Ringeltaube ist die größte Mitteleuropäische Taube und wirkt eher plump. Bei der ausgewachsenen Ringeltaube sind Kopf und Oberrücken blaugrau, Hals und Nacken meergrün mit Purpurschimmer, die Brust leicht rot schimmernd. Die schiefergrauen Schwingen haben ein gut sichtbares weißes Band das v.a. im Flug erkenntlich ist, der Stoß ist am Ende grauschwarz. Das markanteste Zeichen ist der auf beiden Seiten des Halses verlaufende, wie ein Ring wirkende weiße Fleck, der den Jungvögeln jedoch noch fehlt. Der Ständer ist als Sitzfuß ausgebildet und anisodactyl, drei Zehen weisen nach vorn, eine nach hinten. |

|

| Größe* allgemein |

40-42 cm Der Geschlechtsdimorphismus ist bezüglich Größe und Gewicht schwach ausgeprägt, Männchen sind etwas größer und schwerer als Weibchen. |

| Gewicht* allgemein | 450-520g 200 – 300 g nach der Schlachtung |

| Schnabel Auge  |

Der Schnabel des Taubers ist kräftig gelb. gelber Augenring |

Ständer  |

rot gebändert |

| Gefieder | Das Gefieder ist blaugrau mit leicht rötlichem Schimmer der Brust und einem beiderseits weißen Halsfleck, der den Jungtauben fehlt. Die inneren Armdecken, die großen Handdecken und der Daumenfittich sind schiefergrau. Die Aussenfahnen der äußeren Armdecken sind überwiegend weiß und die äußersten Armdecken sind vollständig weiß; hierdurch entsteht ein auffallendes weißes Band auf dem Oberflügel. Die Handschwingen sind schwarzgrau, die Aussenfahnen der 1. bis 9. Handschwinge haben einen schmalen, scharf abgesetzten, weißen Saum, dieser Saum ist an der 10., äußersten Handschwinge nur diffus ausgeprägt. Die Armschwingen sind überwiegend aschgrau. Die Steuerfedern sind oberseits an der Basis breit blaugrau, dann folgt eine diffuse, hellgraue Subterminalbinde und eine breite schwarze Endbinde. |

| Mauser | Die Jugendmauser ist eine Teilmauser und beginnt bereits in der sechsten oder siebten Lebenswoche. Sie umfasst das Kleingefieder sowie einen Teil der Armschwingen und der Handschwingen. Die Handschwingenmauser beginnt bei der innersten (ersten) Handschwinge und wird im November oder Dezember unterbrochen, bis dahin sind meist die inneren fünf oder sechs Handschwingen erneuert. Die Kleingefiedermauser wird über den Winter fortgesetzt. Die Handschwingenmauser wird im Frühjahr fortgesetzt oder beginnt dann erneut von vorn mit der innersten Handschwinge. Die Steuerfedern werden erst im Alter von vier bis sechs Monaten vermausert. Die Mauser der adulten Vögel erfolgt als Vollmauser, sie beginnt im März oder April und dauert bis November oder Dezember. |

| Spannweite* Flügellänge* Flügelfläche* Flügelschlagfrequenz Flugweise  |

68-77 cm 0.0904 m² 6,6 Beim Abflug ist häufig ein klatschender oder pfeifender Schwingenschlag zu hören. Sie fliegt sehr schnell und gewandt, dohlenartig, mit vorgestrecktem Kopf und herausgedrückter Brust. |

| Sinnesorgane | Die Ringeltaube hört und äugt sehr gut. |

| Drüsen | Kropfmilch (Drüsensekret) |

| Kommunikation akustisch |

Der Reviergesang ist ein dumpfes, heiseres und nicht sehr lautes Gurren, das mit einem „rúhgu, gugu“ beginnt. Danach folgt ein 2 bis 13, meist aber 4 bis 5 Mal wiederholtes fünfsilbiges „rugúgu, gugu“ und schliesslich am Ende meist ein kurzes „gu“.

Der Balzruf ist ein kürzeres „grrugu-rú“. |

| Kommunikation visuell | Balzflug |

| Kommunikation chemisch | |

| Herkunft | Einheimisch |

| Vorkommen | Mit Ausnahme des äußersten Nordens und Islands ist die Ringeltaube in ganz Europa bis Westsibirien, Kaschmir bis hinunter nach Nordafrika beheimatet. |

| Lebensraum (Biotop) | Wald, Kulturland, Siedlungen Ringeltauben bewohnen bewaldete Landschaften aller Art, gegebenenfalls reichen für eine Ansiedlung aber auch einzelne Bäume oder Büscheund wenn auch diese fehlen, brüten die Tiere z.B. in Dünen, auf Strandwiesen oder in Getreidefeldern auch auf dem Boden. Heute brüten Ringeltauben auch in Alleen, Parks und auf Friedhöfen vielfach bis in die Zentren der Städte. |

| Territorium Territoriumsgröße |

Die Reviergründung erfolgt durch den Täuberich. Gegen Artgenossen wird nur die Nestumgebung als Revier verteidigt. Die Größe des Reviers ist in Abhängigkeit von der Siedlungsdichte sehr variabel; bei sehr hoher Siedlungsdichte kann das Revier nur aus dem zur Brut genutzten Baum bestehen. Der Tauber markiert sein Revier durch das sogenannte Rucksen. |

| Schlafplatz | Neben Bäumen auch Hecken |

| Lebensweise | Jahresehe; bei Standvögeln lebenslang Meist sitzt die Ringeltaube verborgen in den Zweigen höherer Bäume. Bei der Nahrungssuche auf dem Boden bewegt sie sich leicht watschelnd, wobei der Körper waagrecht oder vorne erhoben getragen wird. |

| Zugverhalten Überwinterung |

Ringeltauben weisen sehr unterschiedliche Wanderungsverhalten auf und sind sowohl Standvögel, Strichvögel sowie tagziehende Kurzstreckenzieher. Bei strengen Wintern weichen sie nach Westen und Südwesten aus. Südfrankreich, Mittelmeergebiet |

| Nahrung und Nahrungserwerb | Die Tauben sind überwiegend Vegetarier, die neben Sämereien aller Art, Beeren, Bucheckern, Regenwürmern, Insekten oder Schnecken auch Klee und Gemüsekohl,, Knospen, Blätter oder Jungtriebe gern verzehren. Zusätzlich fressen sie Getreide und Feldfrüchte wie Erbsen und andere Hülsenfrüchte, Mohn sowie Blätter von Kräutern und Gemüse (z.B. Saat, Raps, Rüben, Klee, Kohl und Löwenzahn) auf. Zusätzlich zum Nahrungsspektrum der Ringeltaube gehören weitere Sämereien (Ahorn, Koniferen, Kapselfrüchte der Sternmiere), Steinfrüchte (Pflaume, Hartriegel, Schlehdorn), Apfelfrüchte (Weißdorn und kleine Zieräpfel), Knospen (Esche, Ulme, Weißdorn, Eiche), Blüten (Ulme, Eiche, Buche) und Wurzelknollen Zur Regulation des Kalkhaushaltes werden Molusken (Egel und Wegschnecken) aufgenommen. Ihren Mineralienbedarf deckt die Ringeltaube gelegentlich durch die Aufnahme von Erdkrusten. Im Unterschied zu den anderen Taubenarten gelangen Ringeltauben auch in Bäumen und Sträuchern zu ihrer Nahrung. So werden Eicheln, Bucheckern und sogar Kirschen unzerteilt geschluckt. Saisonal setzt sich die Nahrung unterschiedlich zusammen und kann zum Beispiel im Herbst aus 60% Eicheln bestehen. Der Nahrungsbedarf einer Ringeltaube liegt bei rund 50 Gramm am Tag. |

| Beutetiere | Egel, Wegschnecken, Regenwürmer, Insekten |

| Fortpflanzung – Entwicklung – Krankheiten | |

| Zusammenleben Balz |

monogame Saisonehe; Standvögel auch in Dauerehe. März- April Die Balz umfasst neben den häufigen Rufen auch den Balzflug des Taubers. Dabei fliegt dieser von einer hohen Warte 20 bis 30m steil nach oben und klatscht dabei oft laut mehrfach mit den Flügeln. Dann gleitet es mit waagerecht gestreckten Flügeln und gespreiztem Schwanz abwärts. Dieser Balzflug wird häufig zwei- bis fünfmal wiederholt und erstreckt sich dann in einem großen Bogen durch das Revier. Mit dem Beginn der Eiablage geht die Balzaktivität zurück. |

| Brutort |

Bäume Das Männchen bietet Nistplätze an, die endgültige Auswahl erfolgt durch das Weibchen. Der Nestbau dauert meist 6 bis 13 Tage. Das Nest ist ein einfacher und loser Bau und besteht aus dünnen Zweigen, trockenen Wurzeln, Halmen oder Schilfblättern ohne besondere Auspolsterung der flachen Nestmulde. Gelegentlich werden Krähennester und Eichhörnchenkobel als Unterlage benutzt. |

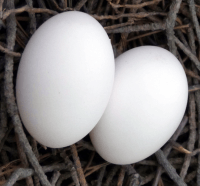

Gelege  |

Das Gelege enthält i.d.R. zwei reinweiße glänzende Eier, die 40 x 29 mm groß und ca. 17 bis 19 g schwer sind. Die Ringeltaube gibt bei fast jeder größeren Störung das Gelege auf. Eine solch lose Bindung an die Eier ist bei anderen Vogel selten zu finden. Die meisten Gelegeverluste entstehen durch Rabenvögel. |

| Brutdauer* | 15 bis 17 Tage; abhängig vom Legezeitpunkt des zweiten Eis. Beide Partner bebrüten abwechselnd das Gelege (der Tauber meist während der Mittagszeit) |

| Jahresbruten | 2 -3 Mal Jahr; (April) Mai bis Juli (August) Nur in Ausnahmefällen erfolgt eine vierte Brut im September. |

| Schlupfzeit | |

Nachwuchs  |

Die Jungen sind acht bis zehn Tage blinde und unbeholfene Nesthocker. Die Fütterung erfolgt anfangs mit „Kropfmilch“ beider Eltern, das ist ein käsiges Drüsensekret aus dem Kropf. Später auch mit pflanzlichem Kropfinhalt. |

| Nestlingsdauer* | 33-34 Tage als Nestlinge und sind noch eine weitere Woche Ästlinge. |

| Geschlechtsreife | Ringeltauben sind im Mai oder Juni des auf den Schlupf folgenden Jahres geschlechtsreif. |

| Höchstalter* EURing-Nr.* |

17 Jahre 8 Monate; EURing 6700 |

| Natürliche Feinde Natürliche Verluste Sonstige |

Wanderfalke, Habicht, Sperber, Uhu, Waldkauz, Eichhörnchen, Mauswiesel, Hauskatze und Wanderratte Die Küken der Erstbruten sterben oftmals durch Unterkühlung. Rabenkrähe, Elster und Eichelhäher (Eier),70% aller flügger Jungvögel überleben den ersten Winter nicht. Die Sterblichkeit adulter Individuen liegt zwischen 35 und 46%. |

| Infektionskrankheiten Parasitäre Erkrankung |

Als Träger des Ornithose-Virus (Papageien-Krankheit) können Tauben Krankheiten auf den Menschen übertragen. Taubenpocken Spulwürmer, Haarwürmer, Band- und Luftröhrenwürmer |

| Bestandszusammensetzung | Nach der abgeschlossenen Brutdauer ziehen sie in Schwärmen umher. Grosse Schwärme von mehreren hundert Exemplaren auf Feldern und Äckern sind dann nicht ungewöhnlich. |

| Bestandsstatus | weltweit ungefährdet (Least concern) |

| Bestandstrend | zunehmend |

| Erkennung Anwesenheit im Revier | |

| Wildschaden | Große Schäden werden nur durch Taubenschwärme verursacht, deshalb soll der Abschuss auf Schwarmtauben beschränkt bleiben. Bei Schwarmtauben handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Jungtiere oder um Alttiere, die nicht oder nicht mehr am Brutgeschäft beteiligt sind. Vor allem während der Hauptvegetationszeit richten die Ringeltauben große Fraß- und Kotschäden an landwirtschaftlichen Kulturen an. Gemüse, Raps und Getreide, aber auch Sonnenblumen, Sojabohnen und Kirschbäume sind vor den Tauben nicht mehr sicher. Manchmal treten Schäden bereits bei der Aussaat auf, wenn Getreidekörner von den Tieren ausgeschlagen werden. Auch machen sie sich im Frühjahr über die Knospen der Obstbäume her oder picken einfach durch die zum Schutz der Gemüsepflanzen ausgebrachten Netze. |

| Gestüber | |

| Geläuf | |

| Hege | Die Ringeltaube wird seit jeher bejagt und weist trotzdem eine stabile Population mit Wachstumstendenz auf. Deshalb ist eine gezielte Hege nicht notwendig. |

| Bejagung | |

| Jagdzeiten DE, AT, CH | |

| Jagdsignal | Flugwild tot <audio width="300" height="20" controls="controls" autobuffer="" src="http://www.diejagd.com/images/Brauchtum/Jagdsignale/Totsignale/Flugwild-tot.mp3"> </audio> |

| Jagd |

Um ihr Bedürfnis nach Wasser zu stillen, fliegt sie am Tag zu bestimmten Zeiten Tränkestellen an. Dieses Verhalten wird zur Bejagung ausgenutzt. In ca. 20 Meter Entfernung vom Schirm Locktauben aufstellen. Die Taubenjagd wird i.d.R. mit der Flinte ausgeübt. Zu Beginn der Jagdsaison sollte vorher auf dem Schießstand das Schießen auf Wurftauben geübt werden, denn Ringeltauben sind sehr schnelle und wendige Flieger. |

| Schuss | Bei gutem Himmel sollte man 3mm Schrot verwenden, weil die Tauben dann eher höher fliegen. Bei Regen reicht 2,7mm. |

| Schusszeichen | |

| Ausnehmen |

Auf Hygiene achten! Nach der Jagd die Ringeltaube rupfen. Dann legt man die Ringeltaube auf ein reines Tranchierbrett, nimmt den Hals in die linke Hand und schneidet mit einem scharfen, spitzen Messer die Haut am Hals auf, löst sie ein wenig ab, sucht den Schlund und die Gurgel, schneidet beides ab. Nun sucht man den Kropf, löst ihn behutsam ab und zieht ihn ganz mit allem Inhalt heraus. Danach schneidet man das Afterloch weg, macht einen ganz kleinen Schnitt in die Haut, legt die Ringeltaube auf den Rücken und indem man fest über dem Magen auf die Brust drückt, werden unten die Därme mit dem Magen herauskommen. Dann holt man noch recht vorsichtig, damit man den Schnitt nicht weiter aufreißt, mit dem Zeigefinger Leber, Herz und Milz heraus und eventuelle Reste heraus. |

Wildbret  |

Der Geschmack von Ringeltaubenfleisch ist aromatisch und hat einen dezenten Wildgeschmack. Es ist nicht so intensiv wie Ente oder Gans, aber feiner als Hähnchen oder Pute. Ernährungsphysiologisch ist Ringeltaubenfleisch sehr proteinreich (16-20 g Eiweiß je 100 Gramm Fleisch) und eher mager (9,5 Gramm Fett je 100 g Fleisch). Besonders fettreich ist die Haut, der Fettanteil beträgt dann bis zu 18 Gramm je 100g. Bei Ringeltauben liegt ca. 80% des nutzbaren Wildbrets in der Brust. |

| Altersbestimmung | Sicher erkennen kann man nur Jungtauben. Eine jährige Taube von einer fünfjährigen zu unterscheiden, ist in vielen Fällen sehr schwierig. Dennoch kann man folgende Parameter überprüfen:

|

| Trophäen | Es ist unüblich die Trophäe einer Taube zu behalten. Man könnte eventuell ein Präparat erstellen. |

| Medizinische Verwendung |

Mittelalter: Magensteine der Ringeltaube zerstoßen und in einem Cyathus (0,0456 Liter) Wein geben, war gut gegen Blasenschmerzen. |

| Literatur | |

|

|